この記事では、三大栄養素である炭水化物について解説していきます。2つのパートに分かれていますが、ダイエットやボディメイク、健康維持の為には「炭水化物はどんな栄養素でどれぐらい摂れば良いのか」を読んで頂くだけで構いません。「さらに詳しく知りたい方へ」はより炭水化物について詳しく知りたい方のみ読み進めて下さい。

※炭水化物は糖質と食物繊維の総称です。今回の記事では、主に糖質について解説していきます。

炭水化物はどんな栄養素でどれぐらい摂れば良いのか

炭水化物は主に主食に含まれる

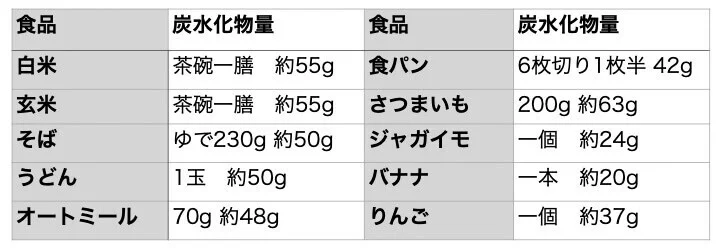

炭水化物はごはんやパンなどの主食に多く含まれています。ごはんやパン、麺類、芋類、果物、砂糖などが主な炭水化物源です。砂糖が多く含まれるジュースなどにも炭水化物は含まれています。

【役割】炭水化物は身体を動かすエネルギー源

- エネルギー源(1gあたり4kcal)

- 体組織の構成成分

炭水化物(糖質)は主に身体を動かすエネルギー源として利用されています。また糖質はたんぱく質や脂質と結合して細胞膜などを作る成分にもなります。

炭水化物は1日にどれくらい必要か?

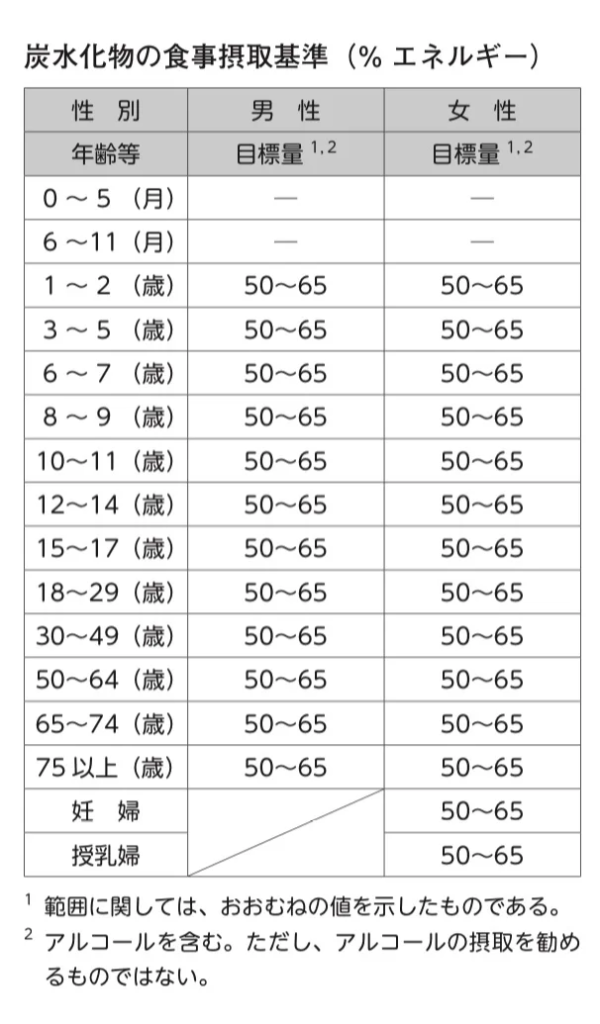

「日本人の食事摂取基準(2020)」では、総エネルギー摂取量の50〜65%を目標量として定めています。この数値にはアルコールからの摂取量も含んでいますが、その摂取を勧めている訳ではありません。

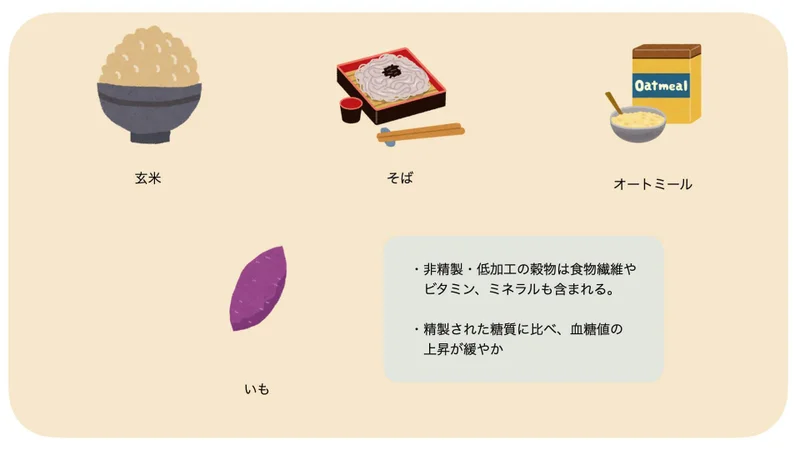

また下限の50%の場合、食物繊維が不足しないよう玄米などの精製度の低い炭水化物が推奨されています。※妊婦も同様

炭水化物はたんぱく質と脂質の残余として目標量を設定されています。つまり、目標の範囲はあるものの、基本的な考えとしては、たんぱく質と脂質の摂取量を決めて、残りを炭水化物で摂ろうという事です。

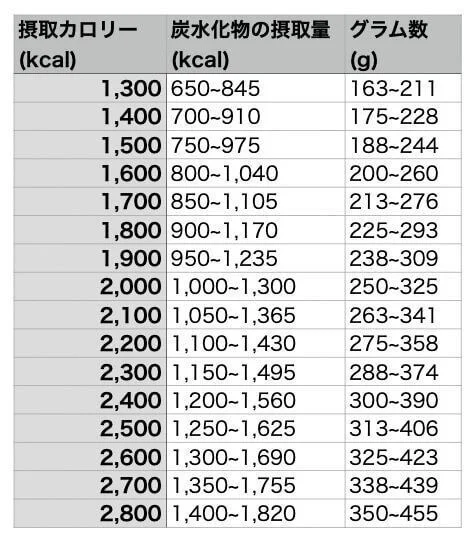

摂取カロリー毎に目安をまとめると下記の表の通りとなります。

この数字を見てもどれくらい炭水化物を食べればいいかピンと来る方はほとんどいないと思うので、下の表も参考にして下さい。

1日の摂取カロリーが1,800kcalの人であれば、炭水化物の摂取目安は1日に225~293gなので、白米で言えばお茶碗4杯程度となります。

どんな食材を選べば良い?

ここからは食材の選び方について解説していきます。

【推奨グループ・メイン】

玄米や雑穀米などの精製度の低い炭水化物は食物繊維や微量栄養素も摂ることができます。芋類も同様で食物繊維や微量栄養素を補う事ができます。

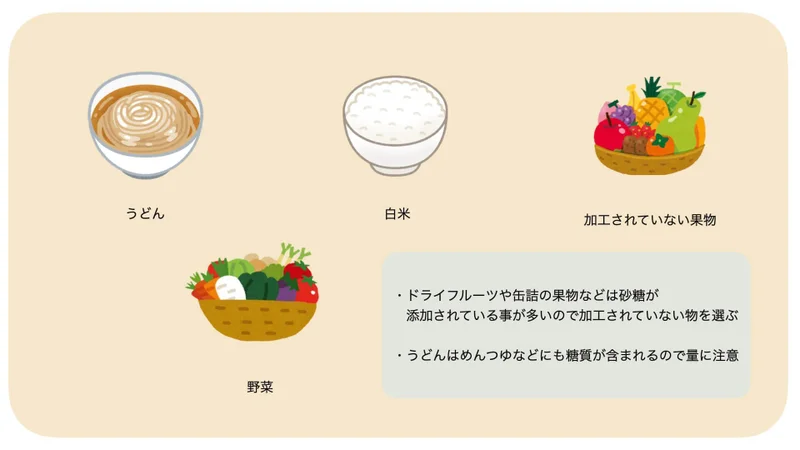

【推奨グループ・補助】

白米は玄米に比べ、食物繊維や微量栄養素は損なわれますが、玄米が苦手という方はこちらを選んで頂いて問題ありません。うどんはめんつゆなどにも糖質が含まれているので使用する量に注意しましょう。

【脂質や糖質に注意したいグループ】

- パン

- パスタなど

- 和菓子

パスタはスパゲティやマカロニなどの総称ですが、パスタは食べる際にミートソースなどを使う事により、脂質や糖質が多くなります。食べる場合はその他のお食事とのバランスに注意しましょう。和風パスタなどあっさりした味付けを選べると良いですね!

パンは脂質が高いものもあるので選ぶなら全粒粉のパンやイングリッシュマフィンなどがおすすめです。

和菓子は低脂質なものが多く、炭水化物が足りない場合の補食としてお勧めです。

【嗜好品グループ】

この辺りはできる限り避けていきましょう。絶対に食べていけないものはありませんが、健康やダイエット、ボディメイクを考えるのであれば、たまのご褒美的な位置付けにするのがよさそうです。

野菜ジュースなどは意外に思われる方も多いですが、清涼飲料水と同様で血糖値の急激な上昇の原因になります。

実際にメニューを考えてみよう

自分に必要な量やどんな食品から摂れば良いかが分かったところで、実際にメニューを考えてみましょう。

1日の摂取カロリーが1,800kcalの人であれば、炭水化物の摂取目安は1日に225~293gなので、3食であれば一食当たり75〜97gが目安となります。これを一食のメニューにしてみると、この様になります。

お茶碗一膳のご飯と納豆(タレ)などの副菜、味噌汁を合わせて約75gの炭水化物が摂れます。シンプルな構成ですが、主食、主菜、副菜、汁物と揃える事で炭水化物意外にも様々な栄養素がとれるようになっています。

ここまでの内容を参考に是非、お食事を見直してみて下さい。健康維持、ダイエットやボディメイクの為に大いに役立つはずです。

さらに詳しく知りたい方へ

ここからはより細かく炭水化物について解説していきます。ダイエットやボディメイクにおいては、ここまでの内容を把握しておけば問題ないので、詳しく知りたい方のみ読み進めてください。

「炭水化物」、「糖質」、「糖類」の違いは?

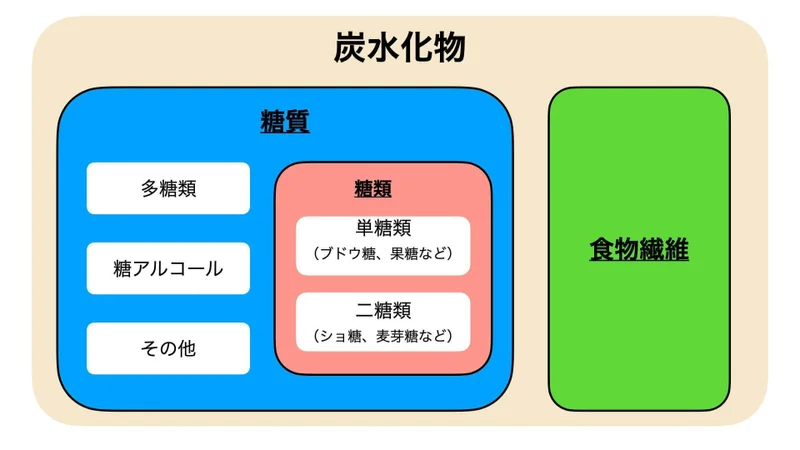

炭水化物は、「糖質」と「食物繊維」の総称です。これらは人の消化酵素で分解できるかどうかで分類されています。

- 易消化性炭水化物(糖質)

- 難消化性炭水化物(食物繊維)

さらに糖質の一部の分子量の小さい糖は糖類と呼ばれます。

- 炭水化物 糖質+食物繊維

- 糖質 糖類に加えて、多糖類や糖アルコールを含む

- 糖類 単糖類もしくは二糖類といわれる分子量の小さい糖

砂糖などに多い果糖は他の糖質に比べ脂肪に変わりやすい性質を持っています。果糖は肝臓のフルクトキナーゼ(酵素)によって分解され、エネルギーとなりますが、一部は脂肪酸や中性脂肪に合成され利用されます。大量に摂ると肝臓に蓄積されたり、高中性脂肪血症、高尿酸血症を引き起こす可能性があります。

その為、世界保健機関は、「糖類の摂取量をエネルギー摂取量の10%未満、望ましくは5%未満」にするのが良いとしており、最近では糖類OFFと記載されている商品なども登場しています。

糖質の摂り過ぎは肥満や糖尿病の原因

過剰な糖質の摂取は下記のような疾患の原因となります。

- 肥満

- 脂肪肝

- 高中性脂肪血症

- 高尿酸血症

- 虫歯

- 糖尿病

糖質は筋肉や肝臓にグリコーゲンに変換された上で蓄えられています。蓄えられるグリコーゲンの量には限りがあり、それを上回った糖質は体脂肪として身体に蓄えられます。また砂糖の主成分のショ糖は虫歯の原因になります。

糖質の貯蔵量

糖質は血液中の血糖と合わせて、グリコーゲンの状態で骨格筋と肝臓に蓄えられています。これは多く見積もっても約2,000kcal程度(肝臓に500kcal、骨格筋に1,500kcal程度)と言われています。

筋グリコーゲンとインスリン、GLUT-4について

糖質はグリコーゲンの状態で筋肉と肝臓に蓄えられていますが、どのように筋グリコーゲンは蓄えられるのでしょうか?

- 血液中から骨格筋細胞内へと血糖を取り込む

- グリコーゲン合成酵素でグルコースをグリコーゲンに

というステップをで筋グリコーゲンを蓄えています。

血糖(グルコース)はそのままでは骨格筋細胞内に入る事ができません。その為、血糖を細胞内へ通過させる役割を果たすGLUT-4(糖輸送体)が必要になります。通常、GLUT-4は細胞質(内部)に存在していますが、食事で血糖値が上がるとインスリンが分泌され、その働きにより、細胞膜に移動し、骨格筋細胞に血糖を取り込みます。GLUT-4は脂肪細胞にも存在し、同様に血糖を取り込み脂肪合成の材料にしています。

常に血糖を取り込める状態にすれば良いのでは?と考える方もいるかもしれませんが、常に血糖を骨格筋や脂肪細胞に取り込むと低血糖に陥ってしまうため、食事などで血糖が上がったタイミングだけ取り込むというシステムになっています。

たんぱく質や脂質がインスリンの分泌を促進する

食事で血糖値が上昇することでインスリンは分泌されます。

この際、糖質と共にたんぱく質や脂質をとることで十二指腸や小腸からグルコース依存性インスリン分泌刺激ポリペプチド(GIP)やグルカゴン様ペプチド-1(GLP-1)などの消化管ホルモンが分泌されます。これは膵臓のβ細胞に作用し、高血糖時のみインスリンの分泌を促進します。

つまり、糖質と共に脂質やたんぱく質を摂るとインスリンの分泌量が増えるという事です。

インスリン抵抗性とは?

インスリン抵抗性とは簡単にいうと「インスリンの効き具合」を意味しています。抵抗性が高いとインスリンが分泌されているにもかかわらず、骨格筋や脂肪組織の糖の取り込み能力が低下し、血糖値が下がりにくくなります。血糖値を正常状態に戻すためにより多くのインスリンが必要になり、この状態が続くと膵臓のインスリン分泌機能が低下し、血糖値が上昇する事で、Ⅱ型糖尿病の原因となります。

逆にインスリンの効き具合が良い状態を「インスリン感受性が亢進(高い)した」と言います。運動は骨格筋のインスリン感受性を亢進させることがわかっており、運動を行なった骨格筋では同じ量のインスリンが分泌されてもより多くのGLUT-4が細胞上に移動することで、多くの糖を取り込めるようになります。

またインスリンとは関係なく、運動で筋肉を収縮させることでもGLUT-4が細胞膜上に移動して骨格筋へ糖を取り込む事がわかっています。これは糖を溜め込むのではなく、エネルギーとして使うためと考えられます。

糖尿病の原因

糖尿病には1型と2型が存在します。

- 1型糖尿病

先天的もしくは何かの疾患が原因でインスリン分泌不全となったもの - 2型糖尿病

運動不足や肥満が原因となって生じるもの

糖尿病は食事で摂取した糖質を処理できず、慢性的に高血糖となる病気です。血糖値が高い状態が続くと、糖が様々な細胞に付着しダメージを与えることで、抹消の毛細血管がダメージを受け、糖尿病性腎不全、網膜症や失明、足の壊疽(えそ)などの原因となります。

2型糖尿病では骨格筋の「インスリン抵抗性」が主な原因の一つとされており、インスリン抵抗性が高くなる原因は主に2つあると考えられています。

- 内臓脂肪の増加

- 異所性脂肪

一つ目の原因は、内臓脂肪の増加による影響です。肥満により増加した内臓脂肪からは、アディポサイトカンという生理活性物質が分泌されるようになります。このアディポサイトカンが骨格筋に作用すると、インスリン抵抗性が高くなり、糖代謝機能が悪くなると考えられています。

次に、異所性脂肪による影響です。異所性脂肪とは本来たまるはずのない場所(筋肉や肝臓)に蓄積した脂肪を指します。これも過剰なエネルギー摂取が原因となりますが、骨格筋に蓄積した脂肪やその分解物がインスリン抵抗性を高めると言われています。

どちらもGLUT-4の細胞上への移動やインスリンによる細胞内伝達経路を詐害する事で、インスリン抵抗性を高める(骨格筋の血糖取り込み能力を悪く)と考えられています。

運動による糖尿病予防効果

運動はエネルギー消費を高めることで内臓脂肪を減らし、それによりアディポサイトカンを減少させる効果があります。(アンダーカロリーになることが必要)

また運動は直接的に糖尿病の予防や治療効果を持っています。インスリンの効果とは別に、運動により筋肉が収縮すると、GLUT-4が骨格筋の細胞膜上に移動し、血糖を細胞内に取り込みます。(インスリンに依存しない血統の取り込みが行われる)

これはインスリン抵抗性が高まっている2型糖尿病患者も同様に働くため、運動が直接的に血糖値のコントロールに役立ちます。また運動はインスリン感受性を亢進(インスリンの効きがよく)し、継続的におこなうことでGLUT-4が増加する事で、骨格筋の血糖の取り込み能力が向上する事がわかっています。

糖質制限の効果

ここではダイエットを体重の減少と定義して話を進めていきます。

体重の増減は基本的に、消費カロリーと摂取カロリーのバランスで決まりますが、これとは別にインスリンの働きも体重の増減に関与していると言われています。

インスリンは骨格筋に糖を取り込む以外にも、

- 脂肪細胞への血糖の取り込みを増加

GLUT-4を細胞膜上へ移動させる - 脂肪酸合成酵素を増加

- 脂肪分解酵素の働きを抑制

(ホルモン感受性リパーゼなど)

などの働きがあります。

糖質を制限することで、これらの働きを抑え、脂肪の合成を抑制し、体重を落とすというのが糖質制限の狙いです。

「日本人の食事摂取基準(2020)では、

炭水化物摂取量の制限によって総エネルギー摂取量を制限すれば減量効果を期待できるが、炭水化物摂取量の制限によって減少させたエネルギー摂取量を他の栄養素(脂質又はたんぱく質)で補い、総エネルギー摂取量が変わらない場合には減量効果は期待できないことを示している。

日本人の食事摂取基準(2020)

と記載されています。

炭水化物を減らしても総摂取カロリーが同じなら体重減少効果に差はない、つまり消費カロリーが摂取カロリーを上回っていればどちらも体重は減少するという事です。

この辺りはまだまだ研究が必要な分野なので、ここではあくまでも「日本人の食事摂取基準」の話と捉えて下さい。

糖質の最低必要量は100g?

仮に糖質制限を行う場合、全ての糖質をカットしても良いのでしょうか?

脳は、総基礎代謝量の約 20% を消費すると考えられている。基礎代謝量を 1,500 kcal/日とすれば、 脳のエネルギー消費量は300 kcal/日になり、これはぶどう糖75 g/日に相当する。上記のように脳以外の組織もぶどう糖をエネルギー源として利用することから、ぶどう糖の必要量は少なくとも100 g/日と推定され、すなわち、糖質の最低必要量はおよそ100 g/日と推定される。しかし、肝臓は、必要に応じて筋肉から放出された乳酸やアミノ酸、脂肪組織から放出されたグリセロールを利用して糖新生を行い、血中にぶどう糖を供給する。したがって、これは真に必要な最低量を意味するものではない。

日本人の食事摂取基準(2020)

厚生労働省はこのような発表をしており、肝臓で糖新生を行うため最低必要量はわからないとしています。

最後に

ダイエット指導者の中には、糖質制限を推奨したりする方もいれば、逆に糖質は摂った方が良いという方もいます。個人的にはどちらが良い悪いではなく、それぞれのメリット、デメリットを理解しつつ(まだわからないことも多いが)取り組んでいくのが良いのではないかと考えています。

EL FAROでは、年齢性別に関係なく、体験トレーニングにも気軽にご参加頂けます。体験トレーニングのお申し込みはこちらからお問合せください。

参考文献

日本人の食事摂取基準(2020).厚生労働省.https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000586553.pdf.(参照2022年4月6日)

NEXTFIT Kento(2021年).『忖度なしの栄養学』.ベースボールマガジン社.中村丁次(2015).『栄養の基本がわかる図解辞典』.成美堂出版.

寺田新(2017).『スポーツ栄養学科学の基礎から「なぜ?」にこたえる』.東京大学出版会.

コメント