背中の筋肉は逆三角形の身体を作ったり、引き締まった身体を作るために重要な部位です。しかし、背中の筋肉は目視で確認するのが難しく、トレーニング時に意識するのが難しい部位でもあります。

今回はそんな鍛えにくい背中の筋肉を効率よくトレ―ニングできるよう、背中の筋肉を部位別に分けて、トレーニングメニューをご紹介します。

- 背中のトレーニングで何をやればいいかわからない方

- 背中の筋肉を細かく鍛え分けたい方

- なんとなく背中の種目をやっているものの、どこを使っているのかわからない方

背中にある筋肉を把握しよう

背中の筋肉を鍛えていく前に、まずは背中にある筋肉を確認しましょう。これを理解できると、どこの筋肉を鍛えているのかを把握でき、細かい鍛え分けをする事も出来るようになります。

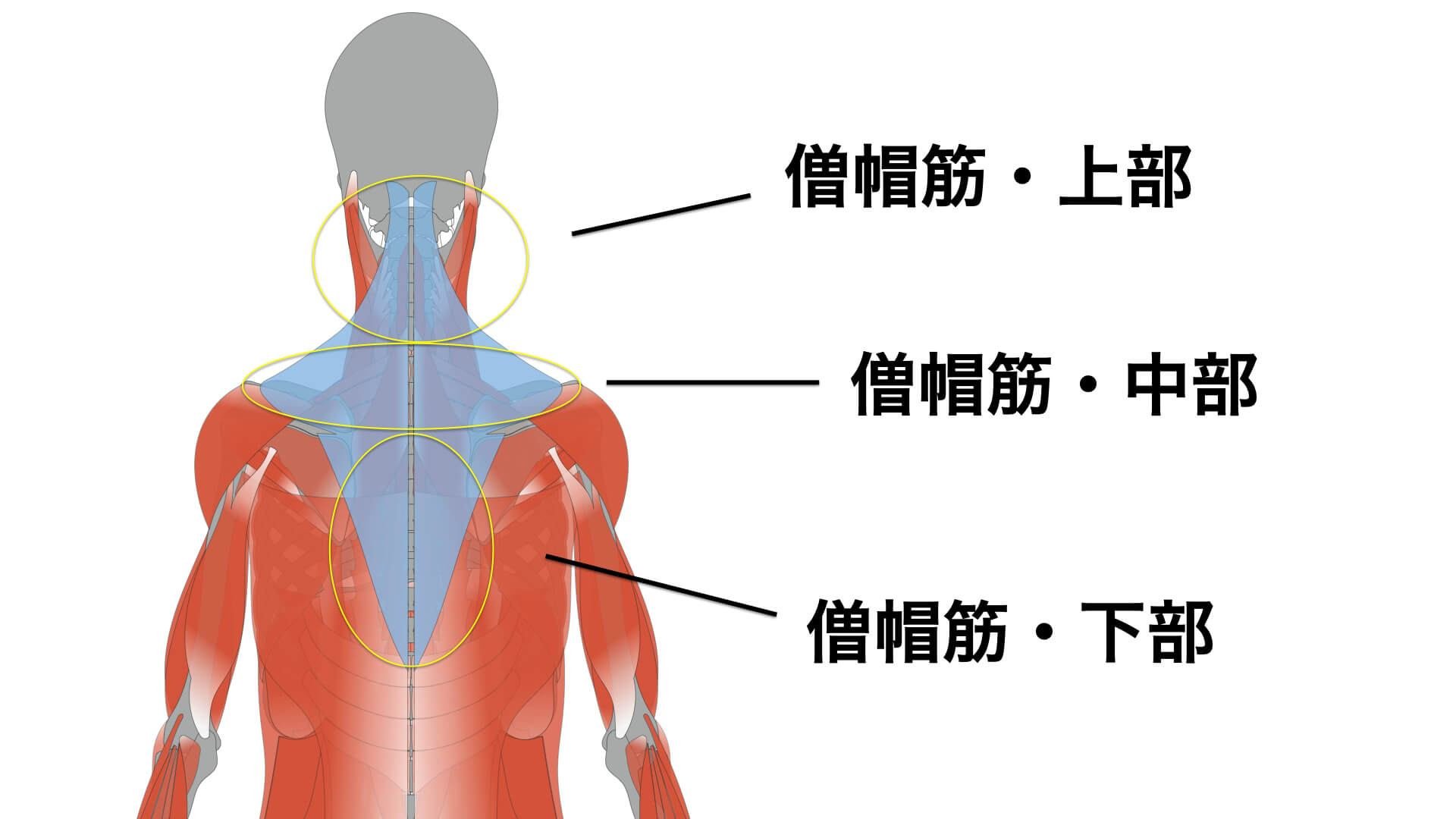

僧帽筋

- 僧帽筋(上部)

役割:肩甲骨の上方回旋、肩甲骨の内転、肩甲骨の挙上、頸部の伸展

- 僧帽筋(中部)

役割:肩甲骨の内転

- 僧帽筋(下部)

役割:肩甲骨の上方回旋、肩甲骨の内転、肩甲骨の下制

筋肉の形が修道士のフードの形に似ていることから僧帽筋と言われ、僧帽筋を鍛えることで、たくましい首や肩周りを手に入れることができます。またこの筋肉を動かし血流を良くすることで肩こりの予防や緩和が期待されます。

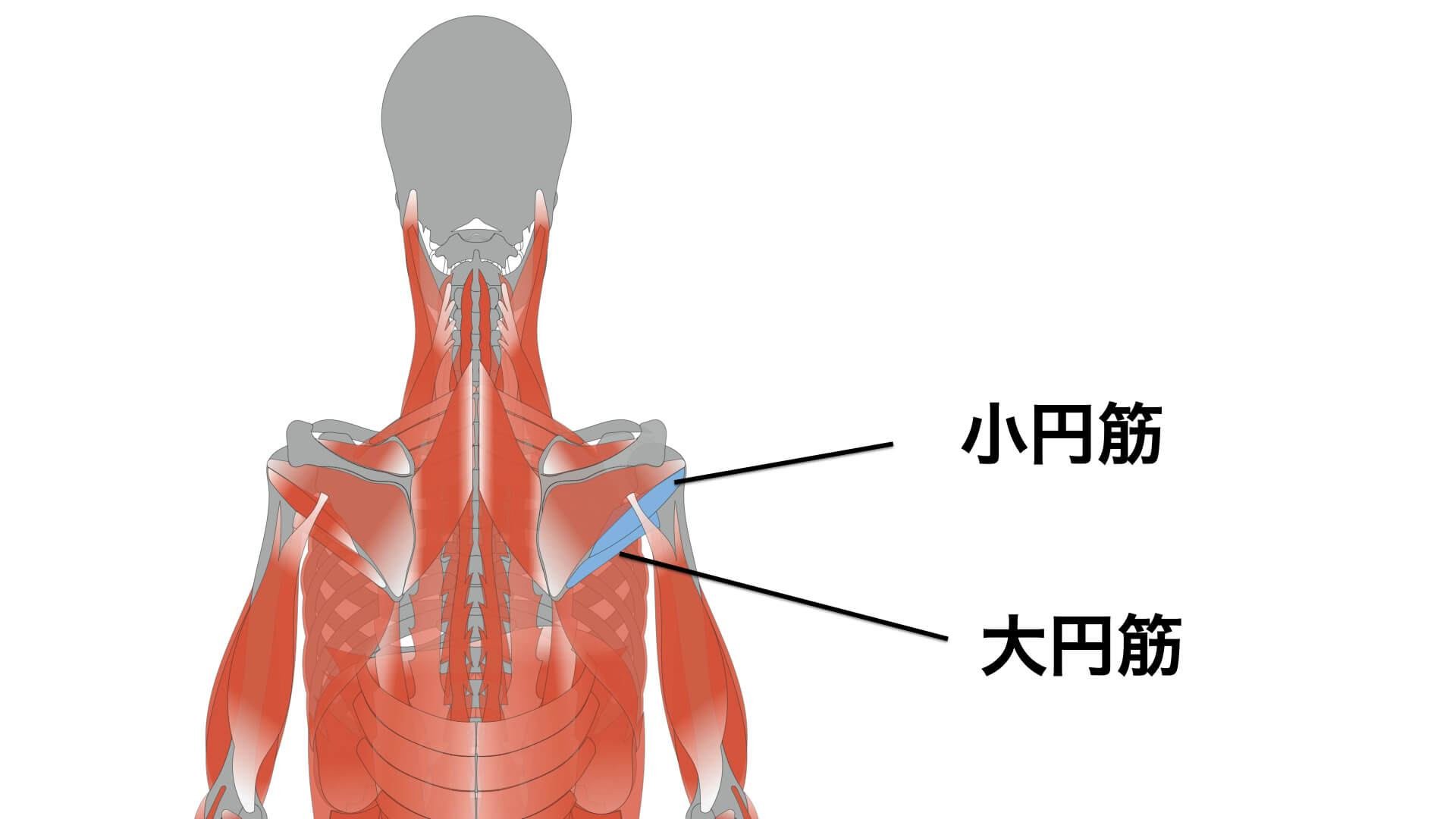

大円筋・小円筋

- 大円筋

役割:肩関節の伸展、肩関節の内転、肩関節の内旋

- 小円筋

役割:肩関節の外旋

小円筋は腕を外側に捻る働きや上腕骨を肩甲骨(肩関節)に引きつけて安定させる役割を持ちます。大円筋は広背筋と似た働きを持ち、広背筋の働きを補助するような役割を担います。

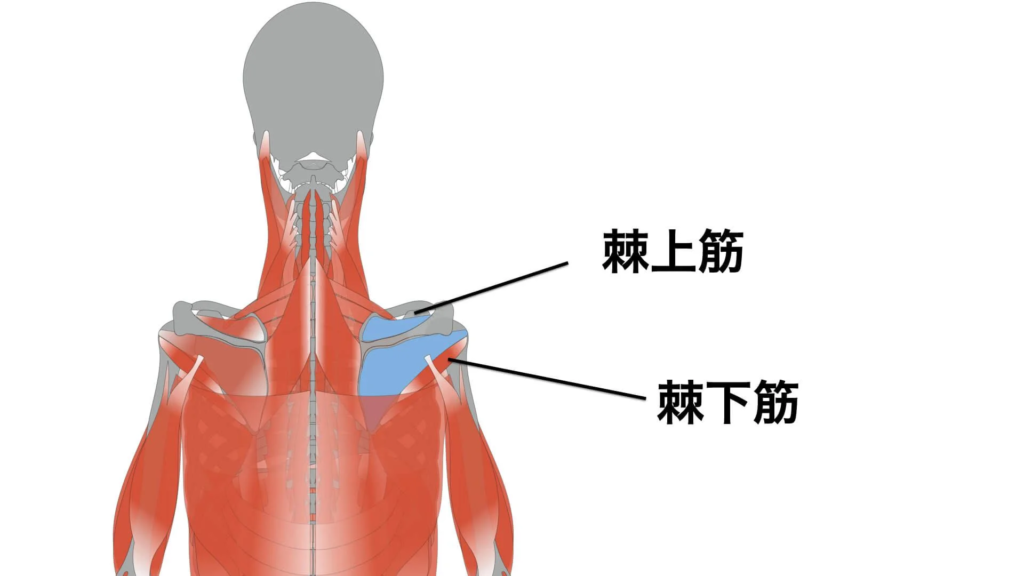

棘上筋・棘下筋

- 棘上筋

役割:肩関節の外転、肩関節の外転

- 棘下筋

役割:肩関節の外転、肩関節の水平外転

棘上筋は三角筋と共に腕を上げる(肩関節外転)際に働きます。三角筋に比べ、大きな力を発揮する筋肉ではなく、主に肩関節を安定させる役割を担っています。

棘下筋は棘上筋と共に肩関節を安定させる役割を担っており、動作としては腕を外側に捻る働きを持ちます。

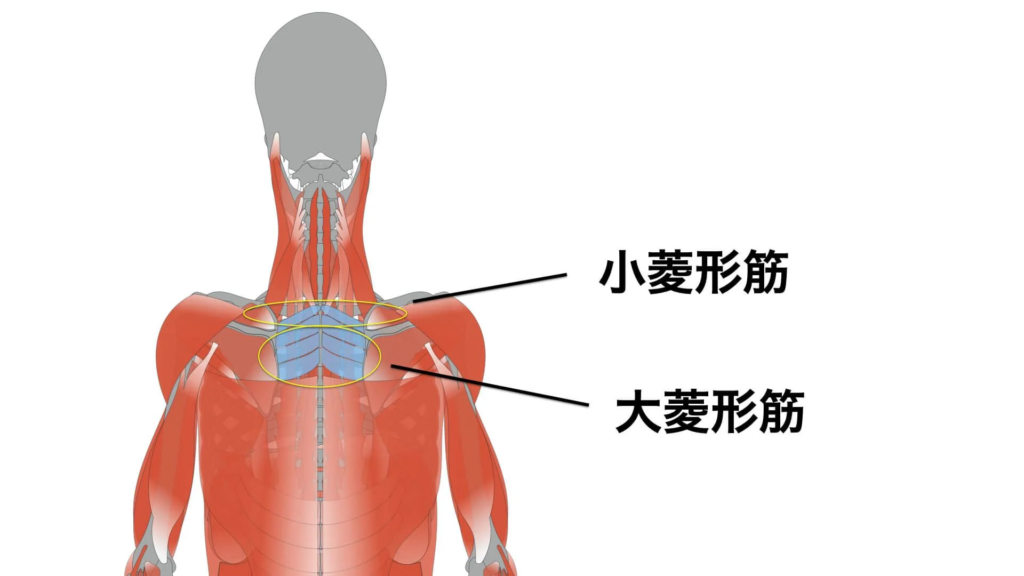

菱形筋

- 大菱形筋

役割:肩甲骨の内転、肩甲骨の挙上、肩甲骨の下方回旋

- 小菱形筋

役割:肩甲骨の内転、肩甲骨の挙上、肩甲骨の下方回旋

菱形筋は僧帽筋の下にある筋肉で、主に肩甲骨を寄せる動きで働きます。大菱形筋と小菱形筋に分かれますが、働きはほとんど同じと考えて良いです。

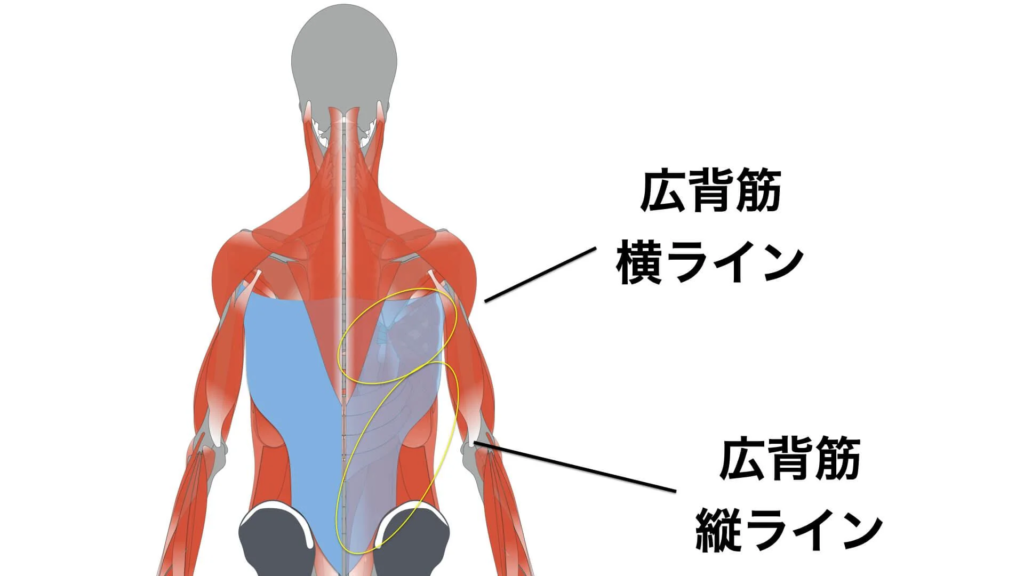

広背筋

- 広背筋(横ライン)

- 広背筋(縦ライン)

役割:肩関節の内旋、肩関節の内転、後方挙上(上腕を後方にひく)、(プロメテ)

肩関節の伸展、肩関節の内転、肩関節の水平外転、肩関節の内旋(筋肉のしくみ)

部位によっては同じ筋肉でも、筋繊維の走行により異なる働きを持つものがあります。

広背筋は筋繊維の走行が、骨盤から上腕骨、背骨・肩甲骨から上腕骨のように異なるため、腕を引く方向を変えることで同じ筋肉でも鍛え分けをすることができます。

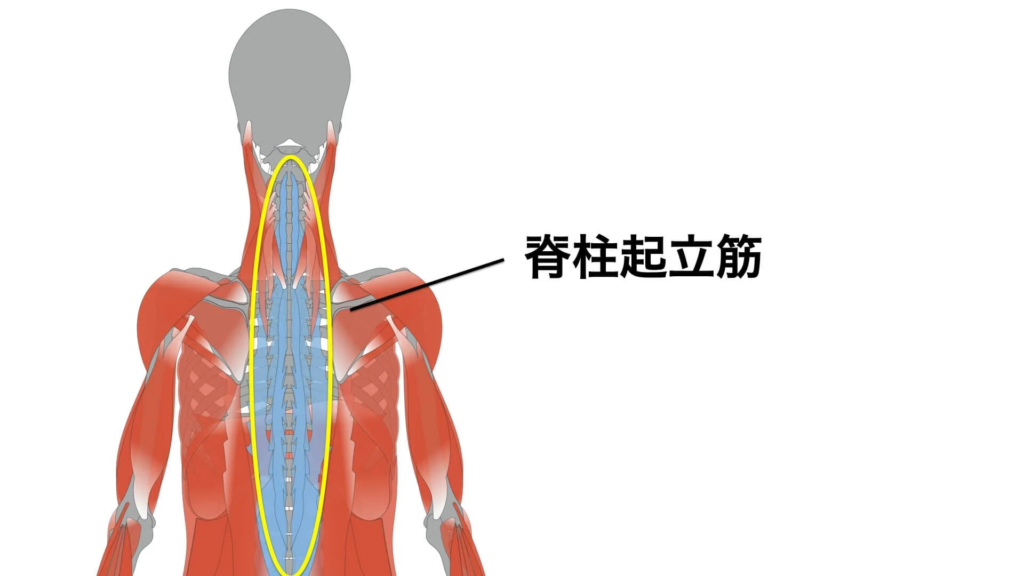

脊柱起立筋

- 脊柱起立筋(複数の筋肉の総称)

作用:体幹部の伸展、体幹部の回旋

脊柱起立筋は複数の筋肉の総称であり、主に背中を反らせる働きを持ちます。脊柱起立筋は「抗重力筋」に分類されており、重力に逆らって姿勢を維持する上で重要な役割を担っています。

どこの筋肉を鍛えているのかを把握することが重要

トレーニングの際、背中の筋肉は意識することが難しい部位と言えます。目視で確認することが難しいだけでなく、一言に背中の筋肉と言ってもこれだけ多くの筋肉が存在するので、トレーニングを行う際はどの筋肉を鍛えているのかを把握することが重要です。

どの部位を鍛えるのかを明確にした上で、トレーニング種目を選定していきましょう。

初心者は細かい鍛え分けはしなくても良い

初心者のうちは細かい鍛え分けを行うより、2つの動きで背中全体を鍛えるのがおすすめです。

背中の種目は前から後ろに引く「ホリゾンタル種目」と、上から下に引く「バーティカル種目」の2つに分類できます。この2つの動きを押さえておけば、ある程度背中全体を鍛える事が出来るので、まずはこの2つをしっかり行っていきましょう。

「ホリゾンタル種目」

・ベントオーバーロウ

・シーティッドロウ

など

「バーティカル種目」

・チンニング

・ラットプルダウン

など

細かい鍛え分けはこれらで動きに慣れ、ある程度重量を扱えるようになってから初めていきましょう。

背中の筋肉の鍛え分け方

ここからは先ほど確認した筋肉を鍛え分けるトレーニング種目を解説します。先ほど確認した筋肉を意識しながらトレーニングを行いましょう。

僧帽筋(中部)

僧帽筋(中部)は肩甲骨を背骨に引き寄せる動きで働きます。ロウイング系の種目は肘を身体の後方に引く種目が多いですが、僧帽筋(中部)を狙う場合は肘の動きより肩甲骨を寄せる動きが重要です。広い可動域でトレーニングを行うには肩甲骨を背骨に引き寄せる動きに加え、背骨から肩甲骨を引き離すことでストレッチをかけることができます。

- ワイドグリップ・ベントオーバーロウイング

- チェストサポート・ダンベルロウイング

僧帽筋(下部)

僧帽筋(下部)は肩甲骨を背骨に引き寄せる動きに加え、肩甲骨を骨盤側に引き下げる働きを持ちます。そのため、動作では肩甲骨を寄せつつ、肩がすくまないように注意し、肩甲骨を骨盤側に引きせげるように行います。

ベントオーバーロウイングは、手幅を狭くし、バーを脚側に引くことで僧帽筋(下部)と広背筋(縦ライン)が働きます。反対に手幅を広くし、バーを頭側に引くと僧帽筋(中部)と広背筋(横ライン)の動員が高まります。

- ベントオーバーロウイング

- ワンハンド・ロウイング

棘上筋

棘上筋は腕を下ろした位置から45~60°までの範囲で腕を上げる際に主に働きます。棘上筋は肩関節を安定させる役割を担う筋肉なので、軽い負荷でアップの一環として行うのがおすすめです。

- パーシャル・スキャプラプレーン・レイズ

棘下筋

棘下筋は上腕を外側に捻る働きがあるので、上腕を外側に捻る動きで鍛えることができます。棘下筋は上腕を外側に捻ることで働くので、ダンベル・エクスターナルローテーションなどの種目では、動作中に肘の位置が動かないように注意しましょう。

- ダンベル・エクスターナルローテーション

- フェイスプル

大円筋・小円筋

大円筋はラットプルダウンのように上腕を真上から身体の側方に動かすような動きで働きます。ラットプルダウンでバーを首の後ろに下ろし、上体を倒さないことで広背筋の働きを抑え、大円筋の活動を高めることができます。

- ビハインドネック・プルダウン

菱形筋

菱形筋は肩甲骨を背骨に引き寄せる働きと共に肩甲骨を上方に引き上げる役割を持ちます。そのため、肩甲骨を寄せる動きに加え、肩甲骨を引き上げる動きで鍛えることができます。

- ベントオーバー・シュラッグ

- シーティッドロウイング

広背筋(縦ライン)

広背筋の縦ラインは肘を骨盤に近づける動作でよく働きます。動作を行う際は肩を下げ、骨盤以下も反らせるようにして肘と骨盤を近づける動作で鍛え分けることができます。

- リバースグリップ・チンニング

- パラレルナロウグリップ・ラットプルダウン

- ケーブルロウ

- ワイドグリップ・チンニング

広背筋(横ライン)

広背筋の横ラインは背中を反らせ、胸を張るほど働きやすくなります。ラットプルダウンやチンニングは背中を反らせるほど横ラインの動員が高まり、反らせずに行うほど縦ラインが動員されます。

- ラットプルダウン

- ワイドグリップ・チンニング

脊柱起立筋

脊柱起立筋は背骨に沿って縦に伸びる筋肉です。そのため、体幹部を反らせることで鍛えることができます。

- バックエクステンション

筋肉の働きを理解すれば応用が可能

ここに挙げた種目以外にも、それぞれの部位を鍛え分けることができる種目は数多く存在します。それぞれの筋肉がついている位置や機能を把握することで、どの部位に効果的な種目なのかを理解することができるので、慣れるまでは大変ですが、解剖を理解した上でトレーニングを行なっていきましょう。

背中の厚みと張り出しの鍛え分け方

背中のレーニンングをする目的として、身体の厚みを出したいという方や逆三角形(背中の張り出し)の身体になりたいとい片は多いのではないでしょうか?

結論、背中の厚みは僧帽筋(中部・下部)と脊柱起立筋、背中の張り出しは広背筋(横ライン)、大円筋を発達させることが重要です。

これらの目的がある場合はそれぞれ目的に合わせた種目を選定しましょう。

まとめ

背中に限らず、トレーニングは解剖学などを理解することで一回一回の質を上げることができます。どんな目的でトレーニングを行うかによって最適な種目は異なるので、ご自身の目的を明確にし、それに合ったトレーニング種目を実施していきましょう。

またEL FAROでは、年齢性別に関係なく、体験トレーニングにご参加頂けます。お身体に関する疑問などがございましたら気軽にご相談ください。体験トレーニングのお申し込みはこちらからお問合せください。

-1.jpg)

コメント