普段何気なく行なっている呼吸は酸素を供給するだけでなく、体に様々な影響を与えています。何かしらの要因で呼吸が乱れると自律神経のバランスを崩すことで不調の原因となったり、体幹周りの筋肉のバランスが崩れ、不良姿勢や肩こりなどの原因となります。

乱れてしまった呼吸を整える事で、不調を解消したり、姿勢を整えたり、スポーツのパフォーマンスを向上させるなど多くの効果が期待できます。

今回の記事は、そんな呼吸の役割や整える事のメリット、ご自身の呼吸の状態のセルフチェックや改善方法を解説していきます。

呼吸の役割

呼吸の主な役割は酸素を取り込み、二酸化炭素を体外へ排出する事です。成人では一分間に約250mlの酸素を取り込み、約200mlの二酸化炭素を排出しています。

私達の身体は栄養とともに酸素を必要としており、不足した場合、細胞がきちんと機能せず、身体に不調が生じます。特に脳は栄養や酸素不足に陥ると記憶力や判断力の低下を招き、自律神経を乱すことで内臓や各臓器の機能低下、便秘や下痢など様々な不調の原因になります。

体内に貯蔵可能な酸素は体格にもよりますが、おおよそ1,000mlなので、呼吸が停止すると4分程度で酸素欠乏状態となり、身体活動の停止が余儀なくされます。

安静時には1分間あたり10〜15回程度呼吸をしており、1日で15,000〜20,000回前後呼吸をしていると言われています。

取り込んだ酸素のゆくえ

口や鼻から取り込まれた酸素は気管支を通り、肺から血液中に取り込まれます。血液に取り込まれた酸素はヘモグロビンと結びつき、血流によって各組織に運ばれます。

酸素と結びついているヘモグロビンは二酸化炭素が多い環境で酸素を離しやすく、激しく活動している細胞は二酸化炭素を多く排出するため、活動している細胞に酸素を効率よく受け渡す事ができます。

この時、細胞から排出された二酸化炭素は水素イオンと重炭酸イオンに解離した状態で血液を通り肺に送られ、肺にたどり着くと再び二酸化炭素となり体外に排出されます。

このようにして酸素と二酸化炭素の循環を担うのが呼吸です。

呼吸は自律神経に影響を与える

では、何故呼吸が乱れると様々な不調の原因となるのでしょうか?その原因の一つとして自律神経が関係しています。

呼吸は自律神経によってコントロールされており、ストレスを感じた時などは交感神経が刺激され、無意識に呼吸が浅くなり、リラックスした状態では副交感神経が働き、ゆっくりとした呼吸となります。

交感神経はアクセル、副交感神経はブレーキといわれており、この2つが適切に働くことで、アクティブな状態とリラックスした状態を切り替えることができます。しかし、何らかの原因で自律神経が乱れるとこれらのバランスが取れなくなります。交感神経が優位になり、副交感神経がうまく働かなくなると、常に緊張状態が続き、慢性疲労や睡眠障害などの原因になります。

自律神経は自分の意思に関係なく働く神経ですが、呼吸をコントロールする事で間接的に自律神経にアプローチする事ができます。早く短い呼吸は交感神経を刺激し、ゆっくりとした呼吸は副交感神経の働きを高めます。

緊張した際に深呼吸をし、気持ちを落ち着かせるというのはとても理に適った方法なのです。また交感神経は息を吸うことで刺激され、副交感神経は息を吐くことで刺激されるので、深呼吸を行う際は息を吸うだけでなく、しっかりと息を吐き切ることが大切です。

このように自律神経によって呼吸はコントロールされていますが、呼吸からも自律神経に影響を与える事ができます。何らかの要因で呼吸が乱れると自律神経のバランスが崩れ、様々な不調の原因となるのです。

呼吸と姿勢の関係

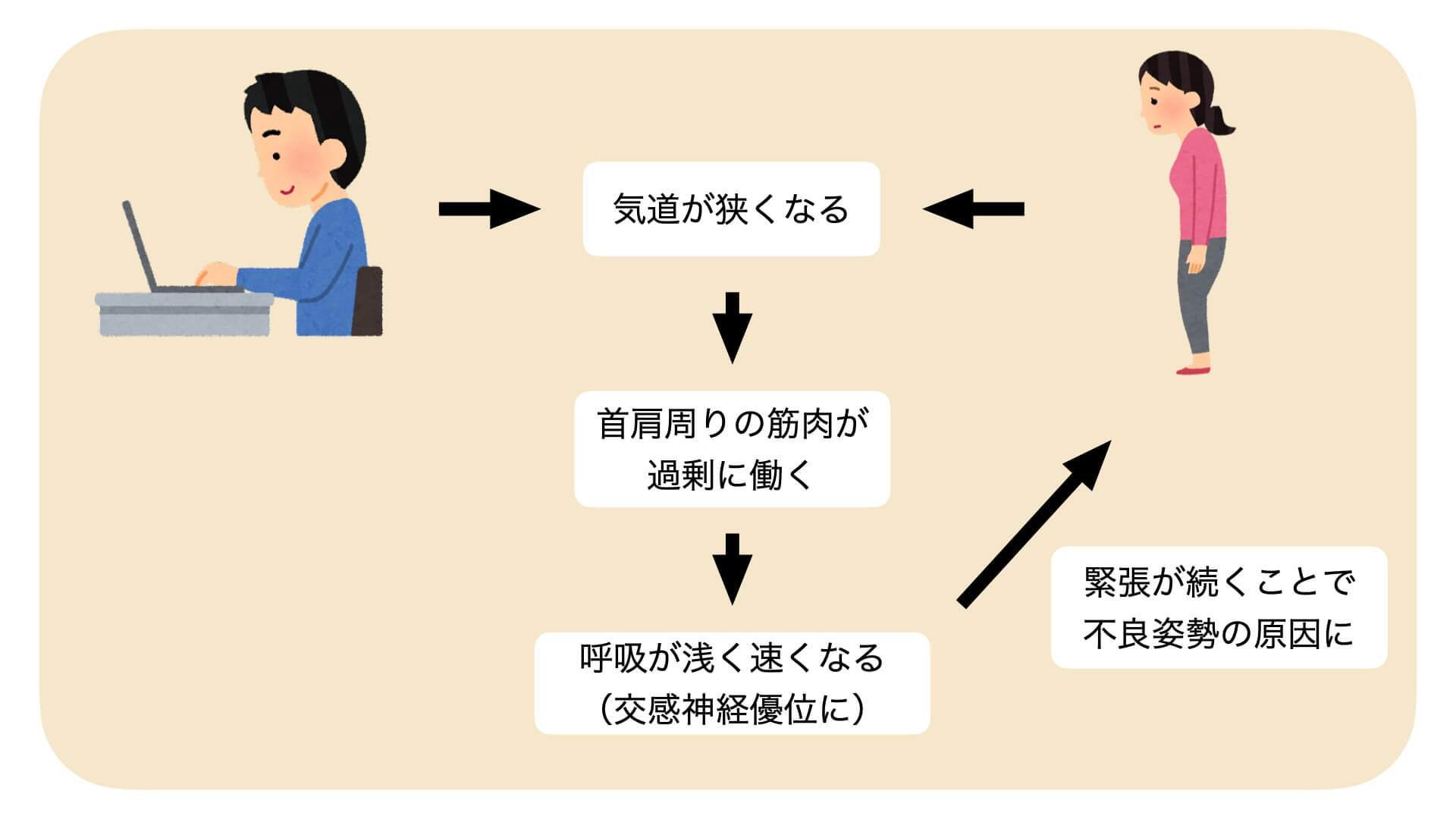

そして呼吸が乱れる要因の一つとして姿勢と呼吸の関係があります。呼吸と姿勢は密接に関係しており、姿勢が崩れると呼吸が乱れ、呼吸が乱れると姿勢が崩れるという様にお互いに影響を与えあっています。

デスクワークやスマホの操作など前屈みの姿勢は気道が狭まりやすく、呼吸が浅くなる原因となります。この状態ではより多くの酸素を取り入れる為に、安静時にはあまり使われないはずの首や肩周りの筋肉が過剰に働き、猫背などの不良姿勢、肩こり、頭痛などの原因となります。

また姿勢も自律神経に影響を与える事がわかっており、上記の様な姿勢は気道が狭まくなる事で、取り込む酸素を増やすために呼吸数を増やします。そうする事で交感神経が刺激され、常に緊張状態をもたらします。

猫背は吸気不全、反り腰は吸気過剰となり、肩こりや腰痛などの原因となります。

呼吸が乱れる要因は多く、リセットする方法を知る事が大切

呼吸が乱れる要因はこのような姿勢の影響のみならず、精神的なストレス、栄養摂取状態、健康状態など多岐にわたります。

根本的にはこれらの原因を取り除く事が大切ですが、仕事などは変える事が難しい場合もあります。また脳は呼吸の量やパターンを24時間程度で記憶すると言われており、ストレスなどで呼吸が乱れると簡単にそのパターンを記憶してしまう為、リセット方法を知っておく事が大切です。

ストレス社会とも言われる現代においては、日々呼吸を整える習慣が大切なのです。

呼吸が乱れると様々な不調の原因に

実際に呼吸が乱れるとどのような影響が考えられるのでしょうか?呼吸が乱れる事で体に与える影響は下記のようなものが考えられます。

- 脳機能の低下

- 不良姿勢

- 慢性疲労

- 肩こり

- 腰痛

- 頭痛

- 睡眠障害

- 集中力の低下

- 消化不良

- 便秘

- 冷え

- 過剰な筋緊張

これらは一部であり、呼吸が乱れている場合は呼吸機能を改善することで、これらを解消することに繋がります。

正しい呼吸とは?

では、どの様な呼吸が良いのでしょうか?

結論、状況に応じた呼吸を使い分けられるようにする事が大切です。

なぜなら正しい呼吸法は状況によって変わるからです。

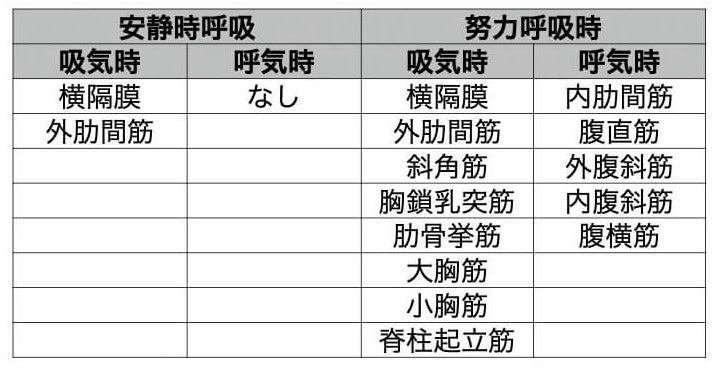

安静時の呼吸と運動時の呼吸を比べると、速さも回数も大きく異なり、また呼吸する際に使われる筋肉は運動時の方が多くなります。つまり安静時には安静時に適した呼吸があり、運動時には運動時に適した呼吸があります。

問題なのは、これらを切り替える事ができず、安静時にも運動時(努力呼吸時)に使われる”呼吸補助筋”が働いてしまう事です。

安静時に息を吸う時(吸気時)は横隔膜と外肋間筋が同時に収縮し、胸郭を広げて肺を膨らませており、横隔膜は安静時呼吸の70~80%を担っています。息を吐く時(呼気時)はこれらの筋肉が弛緩する事で、肺が収縮し、息を吐き出します。そのため安静時に息を吐く(呼気)ときに働く筋肉はありません。

運動時など、より多くの酸素が必要な場合は横隔膜と外肋間筋が最大限に働くとともに、上記の様に複数の呼吸補助筋が働きます。(努力時呼吸)

日々のストレスや姿勢の崩れ、運動不足など何らかの原因で呼吸が乱れると、努力時に使われる筋肉が安静時にも働くようになり、肩こりや腰痛を始めとする体の不調や不良姿勢などの原因となります。

正しい呼吸の定義は考え方によって異なりますが、本来持っている呼吸の機能(安静時呼吸と努力時呼吸)を状況に応じて適切に使い分けられる事が大切です。

呼吸の種類

では、状況に応じた呼吸をする為にはどうすれば良いのでしょうか?これを知るためにまずは呼吸の種類を確認しましょう。

呼吸には大きく3種類の方法があります。

- 腹式呼吸

→横隔膜の動きによって肺を動かす呼吸。息を吐き切る場合には腹筋群が働く。 - 胸式呼吸

→肋骨の動きによって肺を動かす呼吸。吸気時には外肋間筋と吸気補助筋が働き肋骨を前上方に引き上げ、呼気時には内肋間筋が収縮して胸郭を縮める。 - 胸腹式呼吸

→横隔膜と肋骨の両方の動きによって肺を動かす呼吸。

これらの呼吸も状況によって使い分けることが良いものの、安静時は胸腹式呼吸が出来ている事が理想です。

胸式呼吸や腹式呼吸しかできないと言う場合はそれを改善する事により、様々な不調や不良姿勢の改善に繋がります。

呼吸機能のチェック

ここからは現在の呼吸の状態を確認していきます。

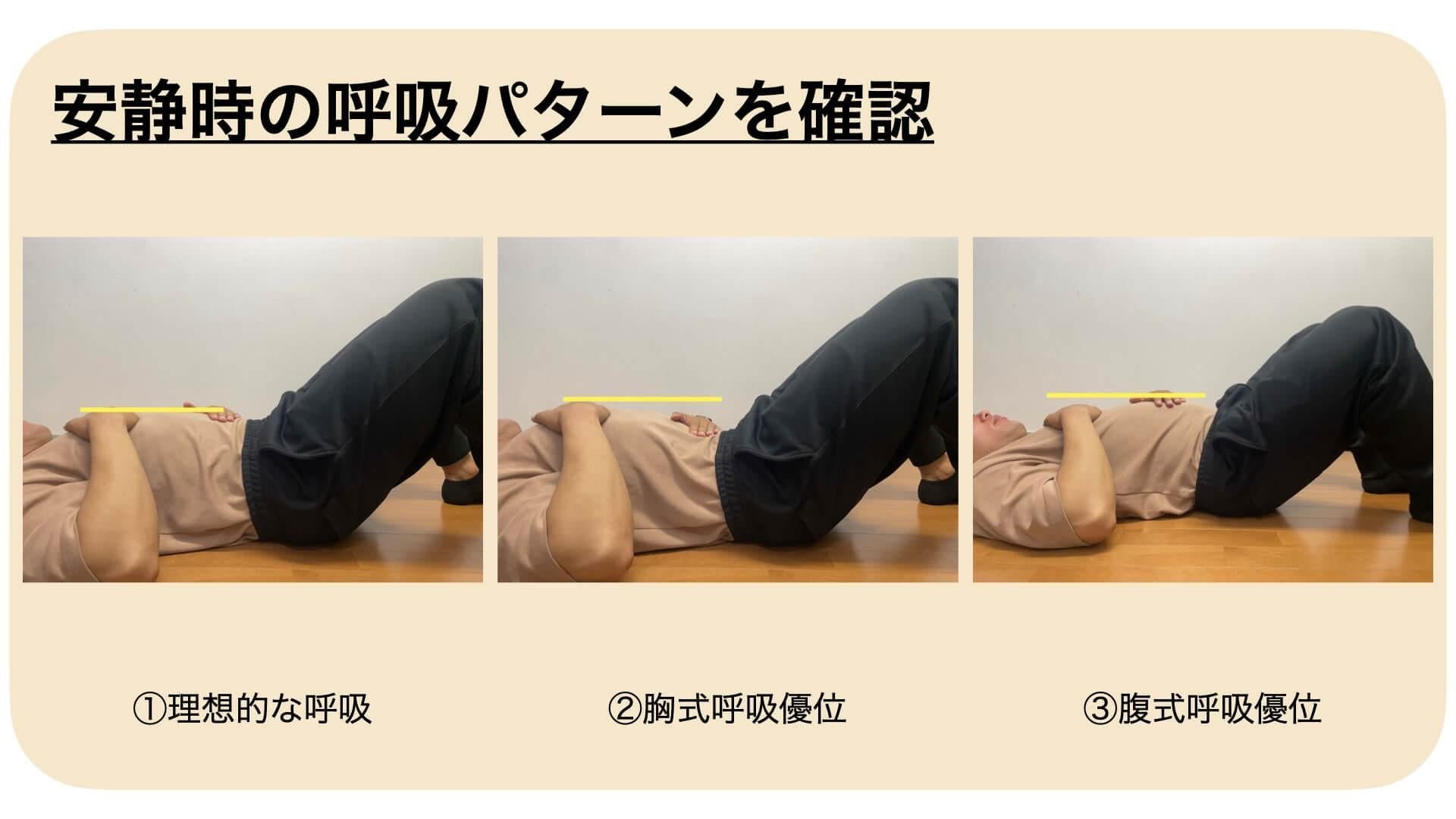

CHECK1 安静時の呼吸パターンの確認

【方法】

- 両膝を立て、仰向けで寝た状態で胸とおへその位置に手を置く

- その状態で通常通り呼吸をする

【評価基準】

- 理想的な呼吸(胸腹式呼吸)

→お腹と胸が同じ高さを保ちつつ上下に動き、お腹は360度全方向に膨らむ - 胸式呼吸優位

→胸だけが持ち上がる、胸が先に持ち上がる - 腹式呼吸優位

→お腹だけが持ち上がる、お腹が先に持ち上がる

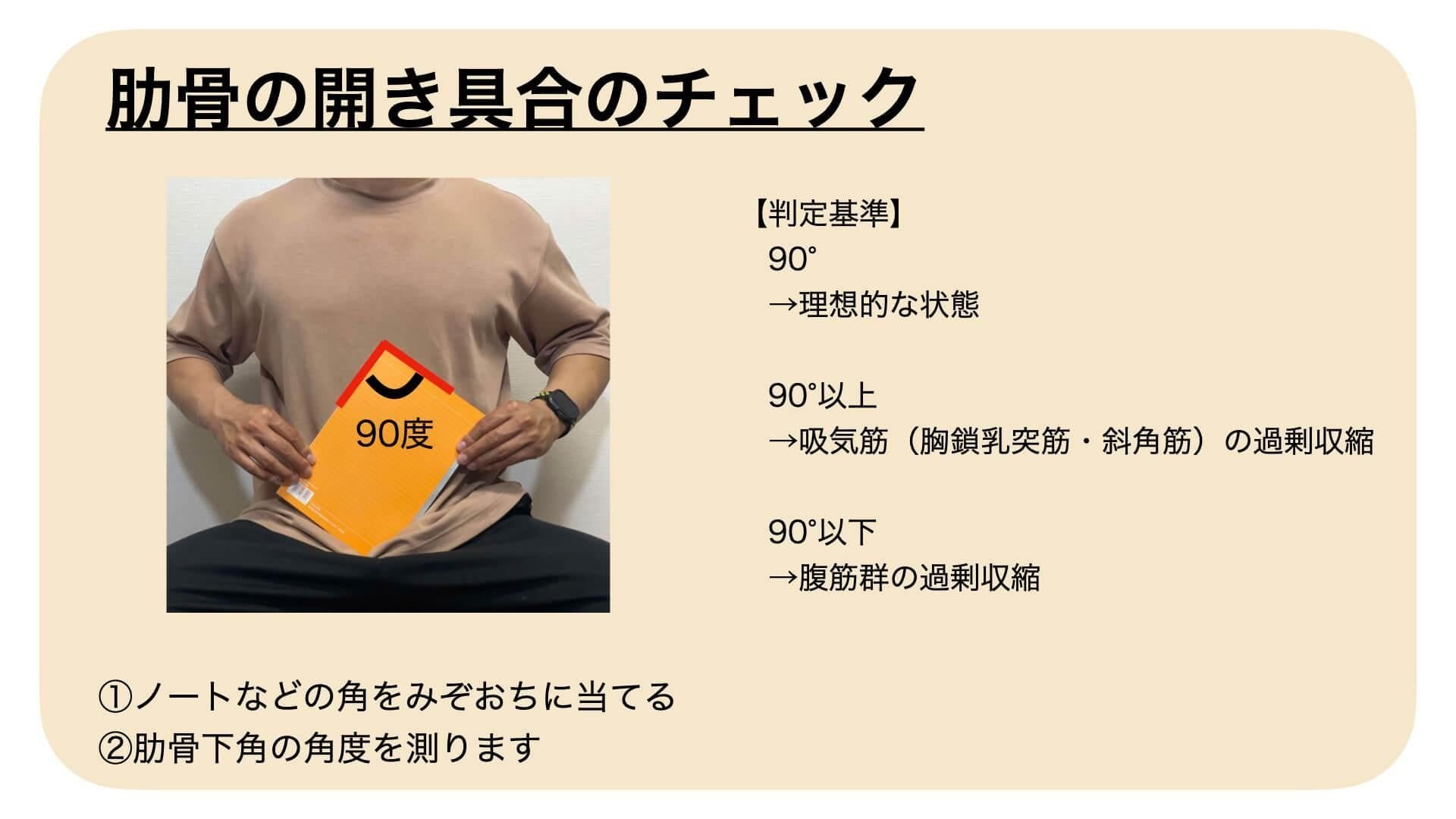

CHECK2 肋骨の開き具合のチェック

【評価基準】

- 肋骨下角が90°

→理想的な状態 - 肋骨下角が90°以上

→肋骨下角が90°以上になると呼吸補助筋が過剰に働きやすくなります。また息を吐ききる事ができなくなり、交感神経優位になりやすくなります。この角度を減らすことで、ウエストを細くするなどの効果もあります。

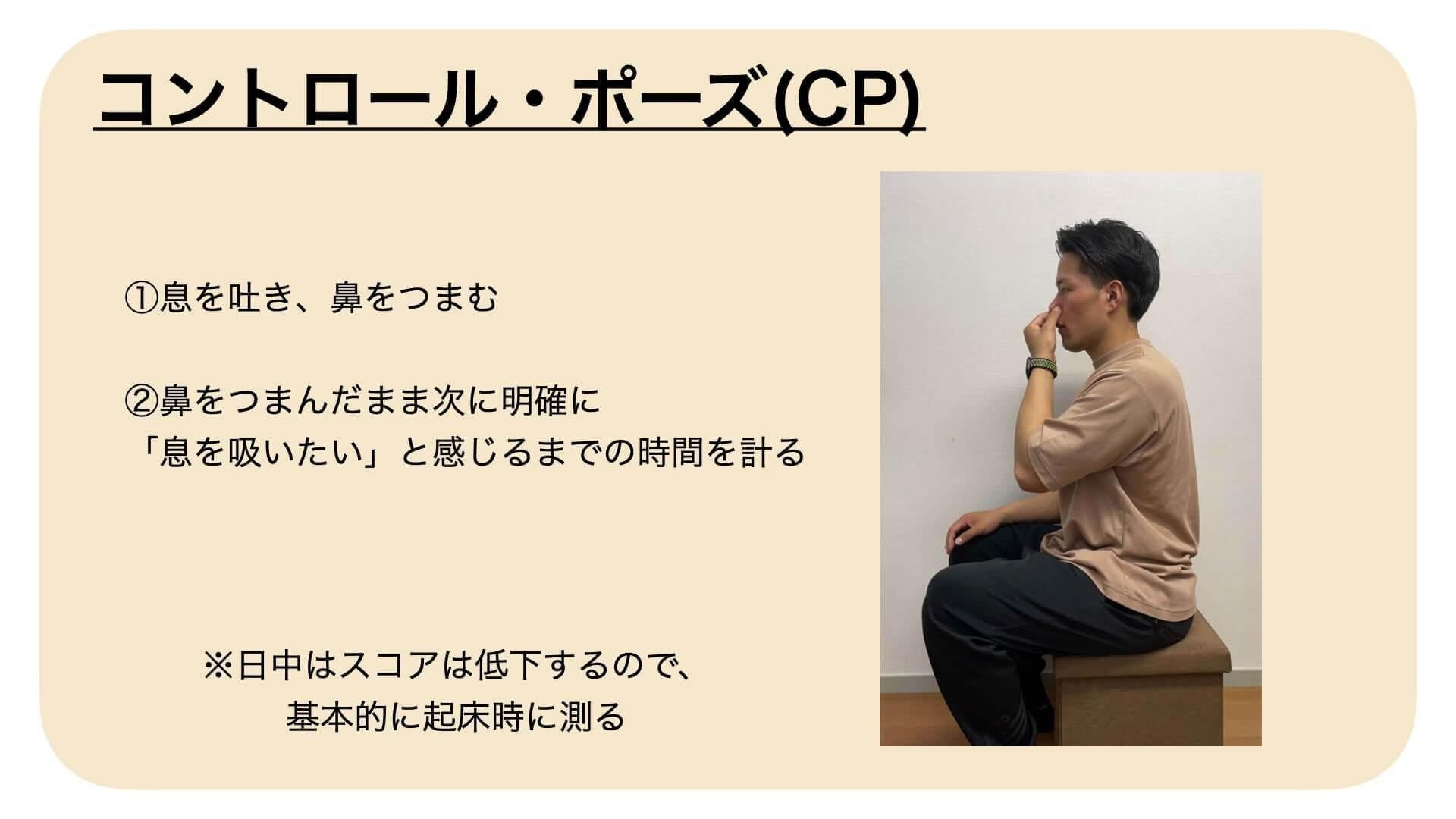

CHECK3 呼吸量の評価(コントロール・ポーズ)

【評価基準】

- 10秒未満

→呼吸量が非常に多い。適切な酸素供給が出来ていない可能性が高い - 10秒から20秒未満

→呼吸量が多く、運動や精神的ストレスで息切れやぜんそく、疲労が見られる可能性あり - 20秒から40秒未満

→呼吸量の問題はほとんどないが、まだ理想的な酸素供給とは言えない - 40秒以上

→理想的な呼吸量

CHECK4 最大空気量のテスト

肺に取り込める空気の量をチェック

【方法】

- できる限り息を吸ってから息を止める

- 息を止めていられる時間を測定

【評価基準】

- 40秒以下

→呼吸機能の低下 - 41〜59秒

→大きな問題はないが、改善の余地はある - 60秒以上

→理想的な状態

※息を止めていられる時間は肺に取り込める最大空気量の指標になります。

CHECK5 適切な呼吸に必要な可動性のテスト

ロールアップ&ダウンテスト

- タオルを肩幅で持ち、膝を立てた状態で仰向けで寝ます。

- 息を吐きながら、両膝を胸に近づけ、タオルが足を乗り越える様に両手を下げます。(このとき頭、首、肩が床から持ち上がります)

- 2〜1へ動作を遡り、動作を数回繰り返します。

【評価基準】

- 一連の動作がスムーズにできる

→呼吸に必要な可動性が備わっている - タオルが足に当たってしまう、動作がスムーズに行えない

→呼吸に必要な可動性が不足している

※スムーズに行えない場合は、息を吐くために必要な筋肉、腹筋群の機能低下、また背中の筋肉が過剰に働いており、背骨や肋骨の動きが低下している事が考えられます。

総合チェック

CHECK1 安静時の呼吸の呼吸パターンの確認

胸式呼吸優位、腹式呼吸優位、またはお腹が360度全方向に膨らまない

CHECK2 肋骨の開き具合のチェック

肋骨下角が90°以上

CHECK3 呼吸量の評価(コントロール・ポーズ)

コントロール・ポーズが40秒未満

CHECK4 最大空気量のテスト

息を止めていられる時間が40秒未満

CHECK5 適切な呼吸に必要な可動性のテスト

タオルが足に当たってしまう、動作がスムーズに行えない

【総合評価】

以上のうち、1つでも当てはまる項目があった場合は、呼吸機能を改善する必要があります。

呼吸機能改善エクササイズ

呼吸の機能チェックで1つでも当てはまる項目があった方はここから紹介する呼吸機能改善エクササイズを実施していきましょう。また現在問題がない方でも今後ずっと呼吸の状態が良いとは限りません。この先のエクササイズは改善だけでなく、より良い呼吸状態を作るメニューでもあるので是非日頃の健康法としても取り入れてください。

まずは鼻呼吸を身につけよう

呼吸は口と鼻どちらでも可能ですが、呼吸の改善を行う際は必ず“鼻呼吸”で行いましょう!

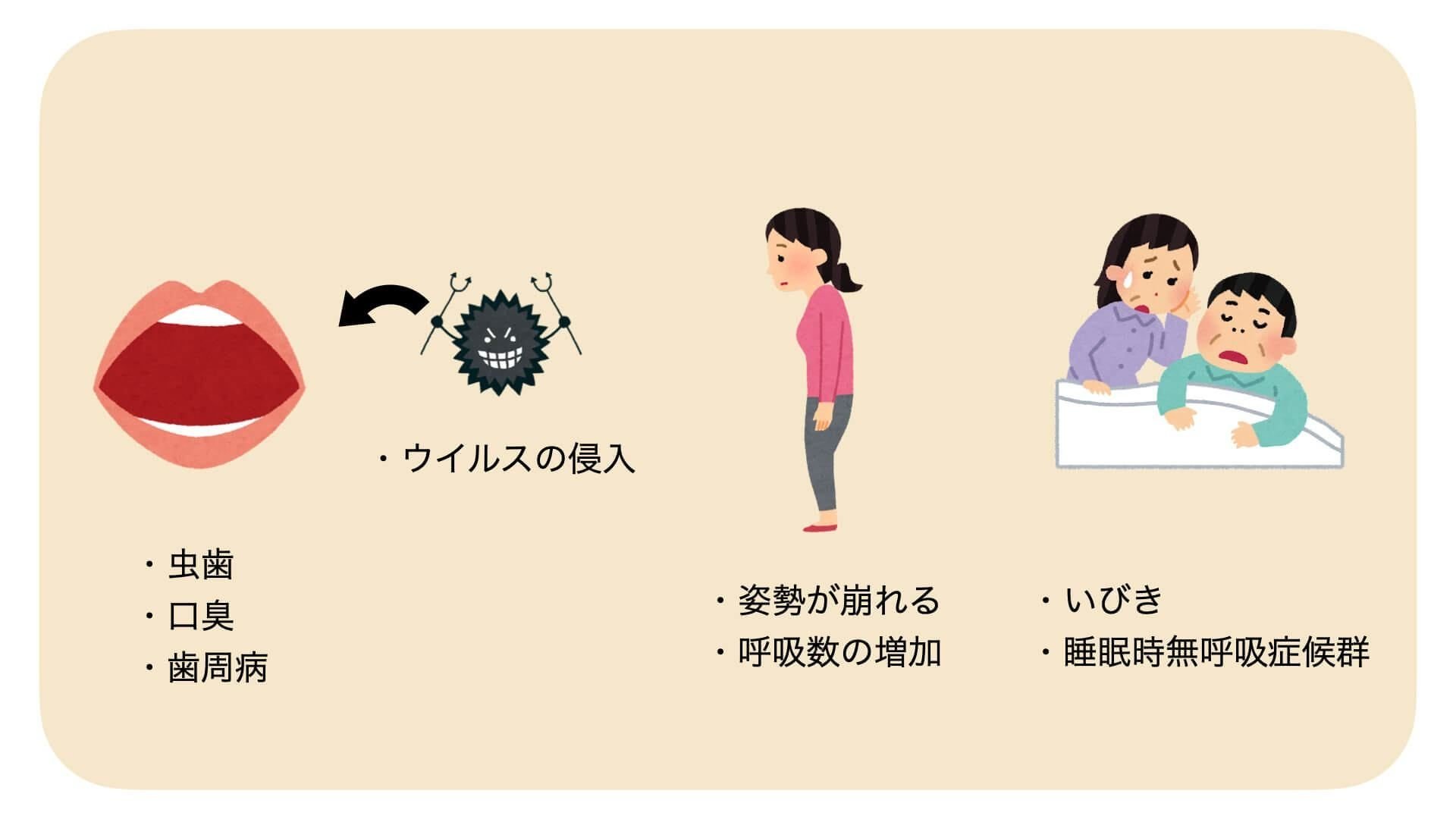

口呼吸は口が乾き、唾液量が減ります。その為、口内環境が酸性に傾き、虫歯や歯周病、口臭の原因となります。また口は鼻に比べ、空気の濾過作用がなく、ウイルスなどを取り込みやすくなります。その他にも口が開く事で気道が狭くなるので、気道を確保するために頭部を前に出し(猫背)気道を広げます。睡眠中は口が開く事で舌が落ちてしまい、喉を塞ぎ、いびきや無呼吸症候の原因にもなります。

反対に鼻呼吸はほこりやウイルスなどを防ぐ役割があり、外気が鼻を通る事で、喉を乾燥から守ります。また鼻呼吸は口呼吸に比べて、50%多くの抵抗が発生します。そのため、余分な空気を取り入れる事がなくなり、血液中の酸素と二酸化炭素のバランスが整います。

鼻腔からは一酸化窒素が分泌されており、鼻呼吸をする事で肺や血管に一酸化窒素が流れていきます。一酸化窒素は血管拡張や体温上昇、リラクセーション効果が期待されます。

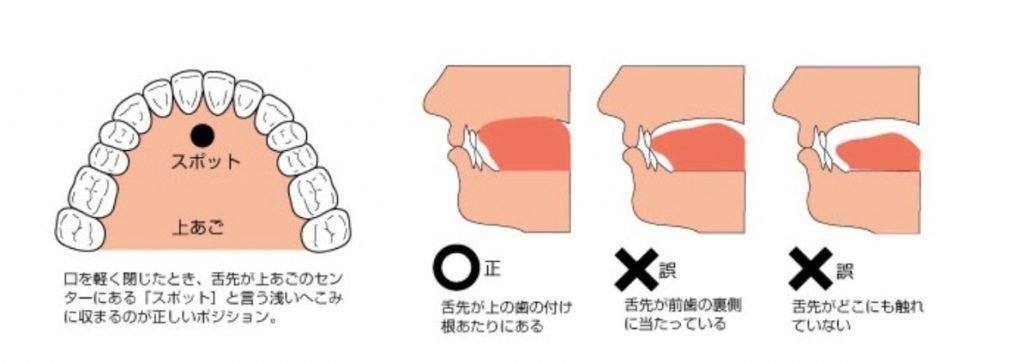

舌の位置は口蓋に

鼻呼吸と共に舌の位置も重要です。鼻呼吸をする際、舌は口蓋についているのが理想です。

舌が下がる事による悪影響は口呼吸同様に気道が塞がれ、睡眠の質低下、いびきや無呼吸症候群の原因となったり、気道を確保するため頭部を前方に突き出す事で猫背など不良姿勢の原因となります。

また舌が口蓋に固定されている事で頭部が安定します。舌が下がっていると頭部を安定させるために首の筋肉が慢性的に緊張し、肩こりなどの原因になります。

そのため呼吸エクササイズを行う際はこの二つを意識しておきましょう!

- 口呼吸ではなく、鼻呼吸で行う

- 舌は口蓋につけておく

適切な呼吸に必要な可動域の獲得

CHECK5で動作がスムーズに行えなかった方はまず、可動域の獲得を行いましょう。

腹直筋

鎖骨の可動性の獲得(鎖骨下筋、大胸筋、小胸筋)

広背筋のストレッチ

伸びを確認した状態で30〜60秒ほど深呼吸

大胸筋などの複合ストレッチ

伸びを確認した状態で30〜60秒ほど深呼吸

基本の呼吸

STEP1 緊張の抑制・呼吸数の適正化

段階的に秒数を増やしていき、それぞれ10秒を目指していきましょう。このエクササイズの目的は「①過度な呼吸」と「②肋骨の開き、腰の反り」の抑制です。

息を吐いていくと肋骨が地面、脚方向に下がるので、肋骨の動きを感じながら息を吐き切るようにしましょう。

STEP2 お腹を膨らませる

STEP3 骨盤底筋と連動・腹腔内圧を高める

- 仰向けで膝を立て、手のひらを天井に向ける。

- 腰が反らないように腰をしっかり床につけ、骨盤底筋を締めたまま、STEP2の呼吸を行う。

※骨盤底筋を締めるには肛門を締めたり、おしっこを止めるようなイメージで力を入れる。

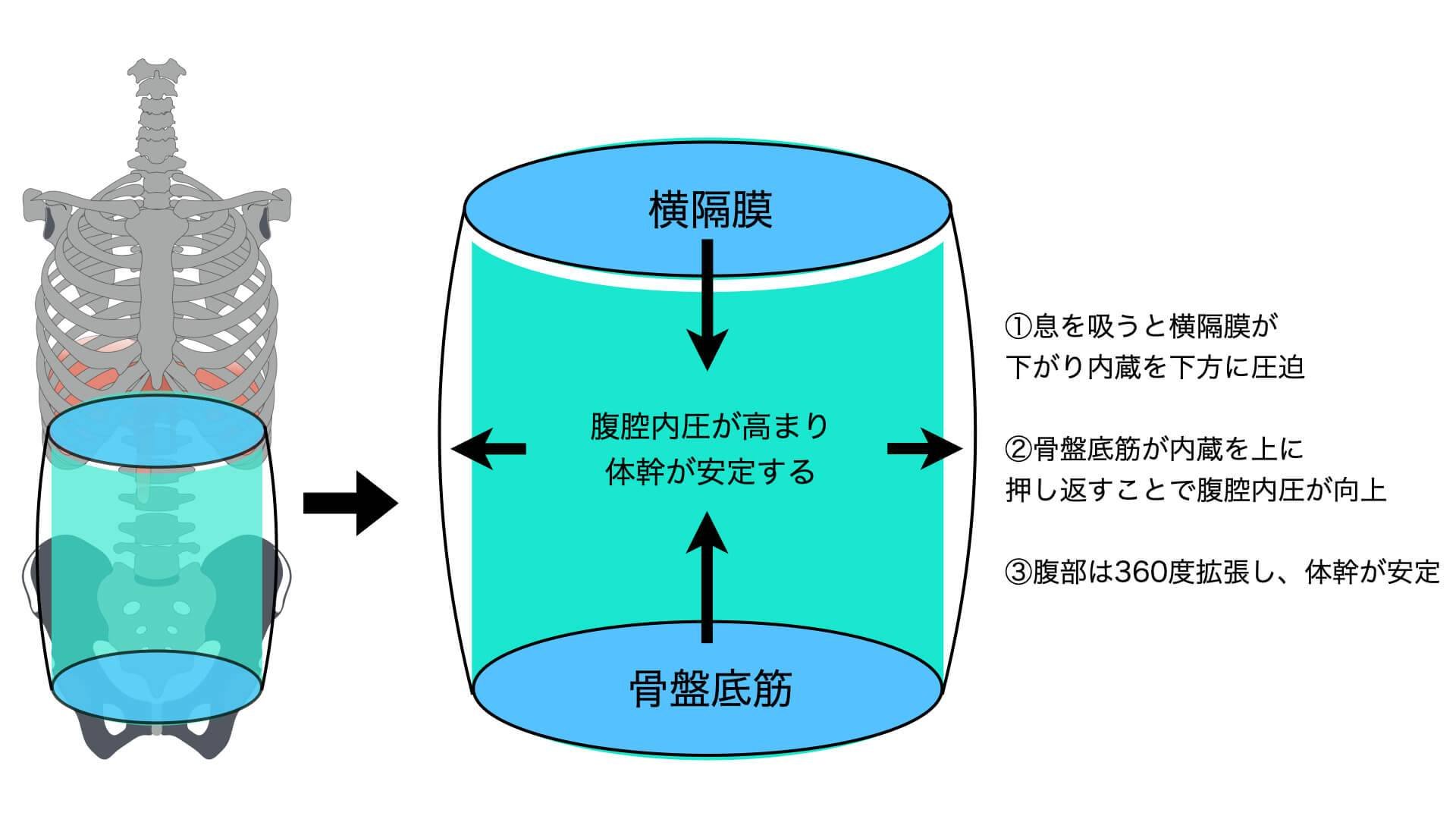

腹腔内圧とは?

「腹腔内圧」とは腹腔内部にかかる圧力のことをいいます。お腹周りは土台となる骨が背骨(腰椎)しかなく、肋骨がある胸部に比べ、安定性が低くなっています。そのため、”腹腔内圧”を高めることで腰部を安定させています。

息を吸うと横隔膜が下がり、内蔵を下方に圧迫します。この時、骨盤底筋が内蔵を上に押し返すことで腹腔内圧が向上します。

まとめ

- 呼吸は様々な不調や不良姿勢などの改善に役立つ

- 呼吸エクササイズで体幹の機能を高めることができる

- 呼吸は自律神経に影響を与える

- 吐くことは副交感神経、吸う事は交感神経を刺激する

EL FAROでは、年齢性別に関係なく、体験トレーニングにも気軽にご参加頂けます。体験トレーニングのお申し込みはこちらからお問合せください。

参考文献

森本貴義、近藤拓人(2018).『新しい呼吸の教科書【最新】理論とエクササイズ』.ワニ・プラス

小林弘幸(2020).『眠れなくなるほど面白い自律神経の話』.日本文芸社

上智大学理工学部情報理工学科荒井研究室.”肺の機能1-通常の呼吸運動-”.https://splab.net/apd/ja/f100/.(参照2022-05-08)

大貫崇(2019).『きほんの呼吸』.東洋出版

-1-300x158.jpg)

コメント